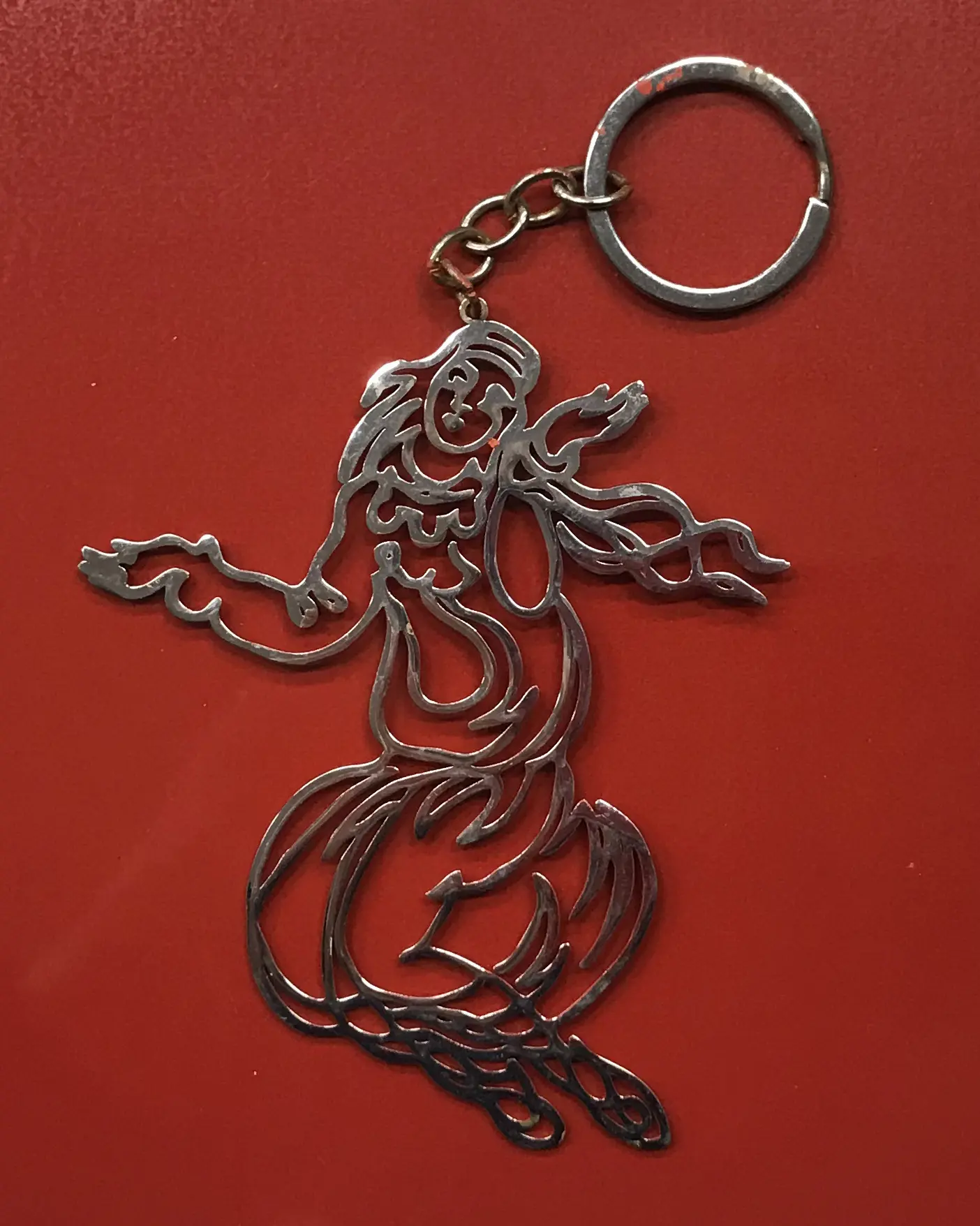

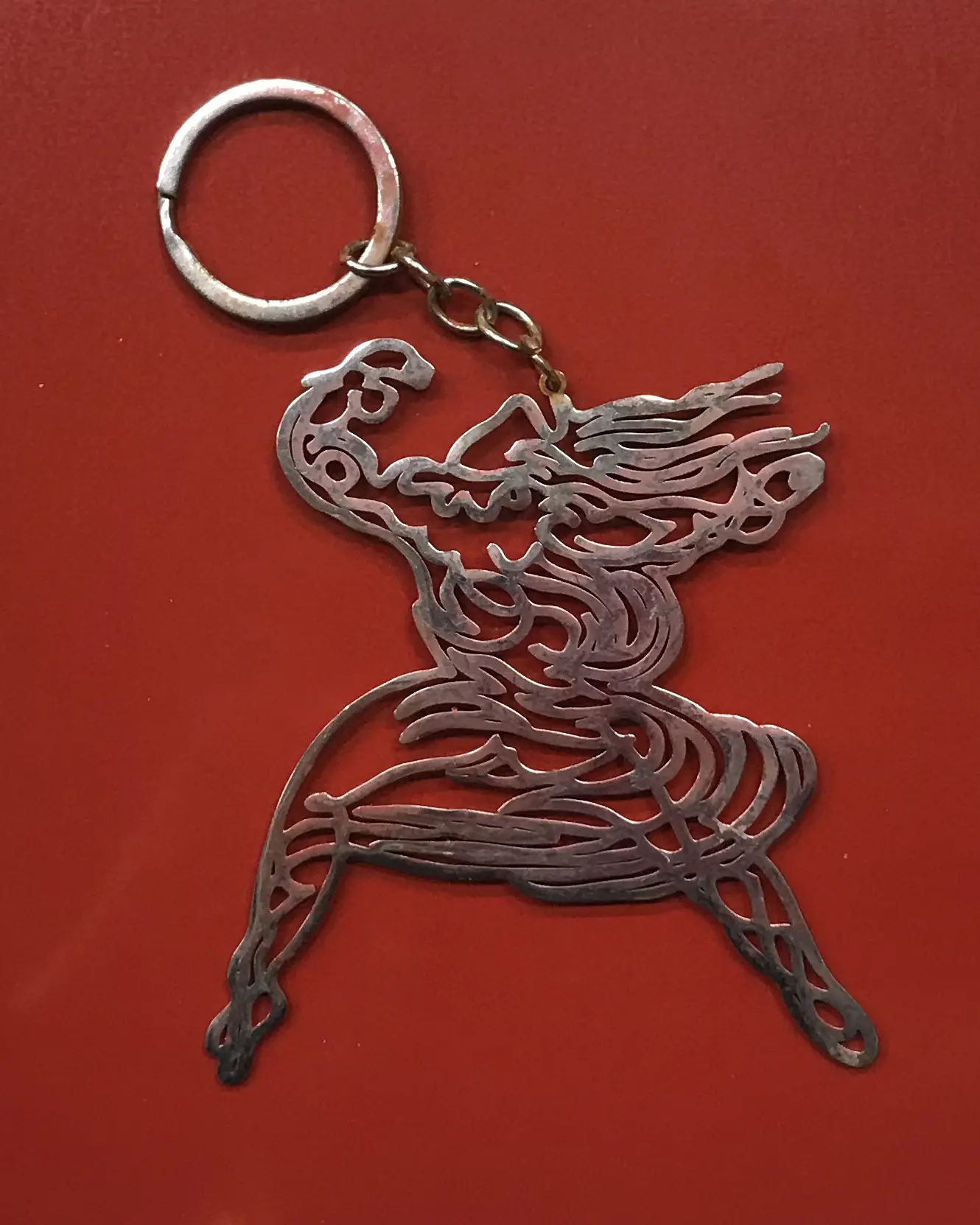

Le cercle

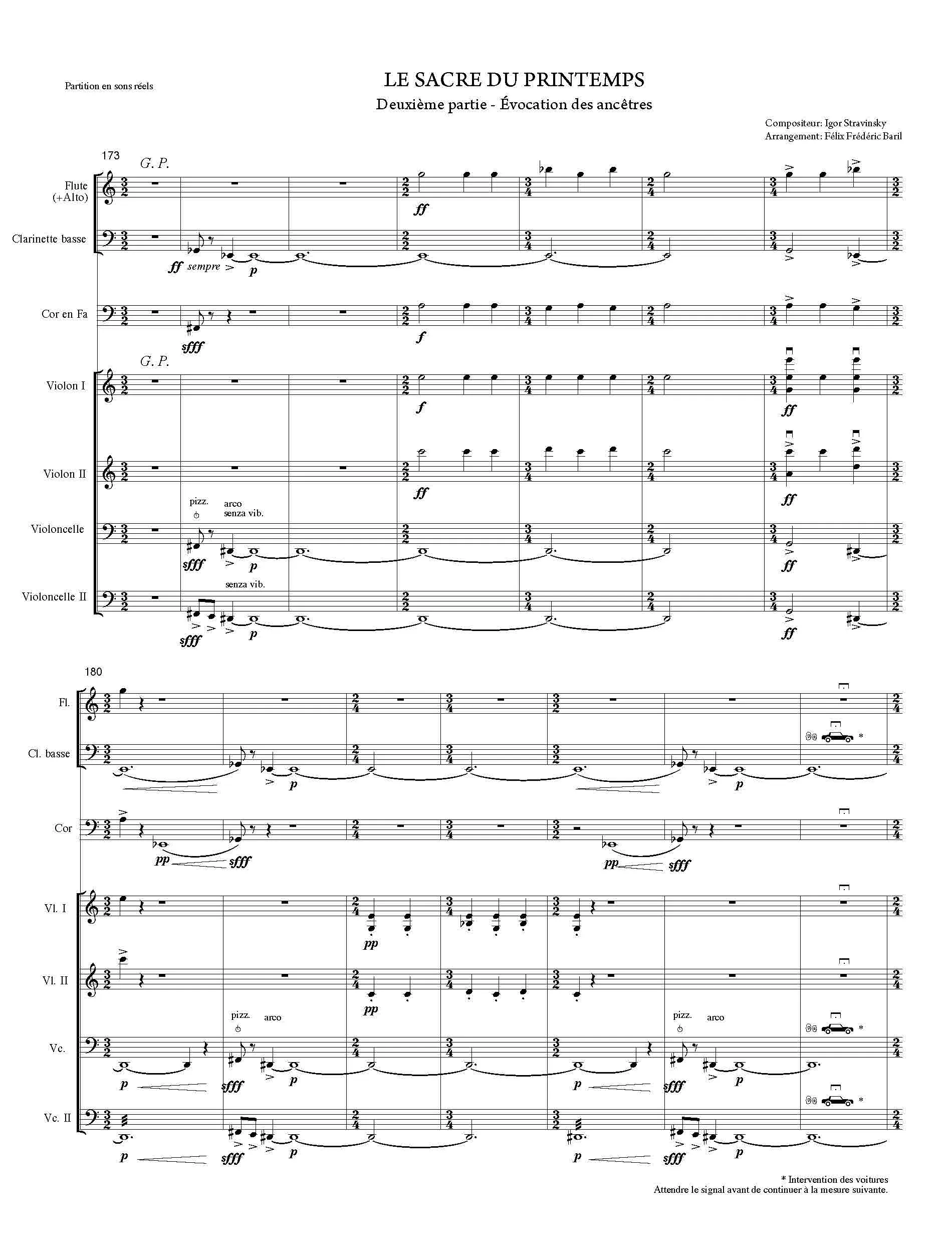

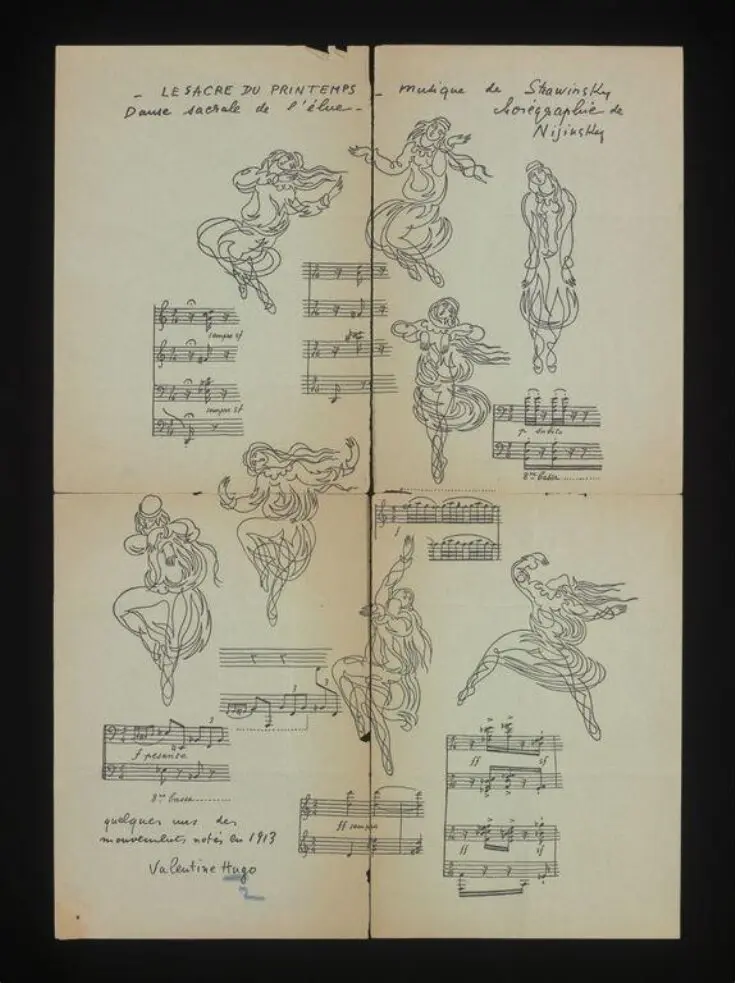

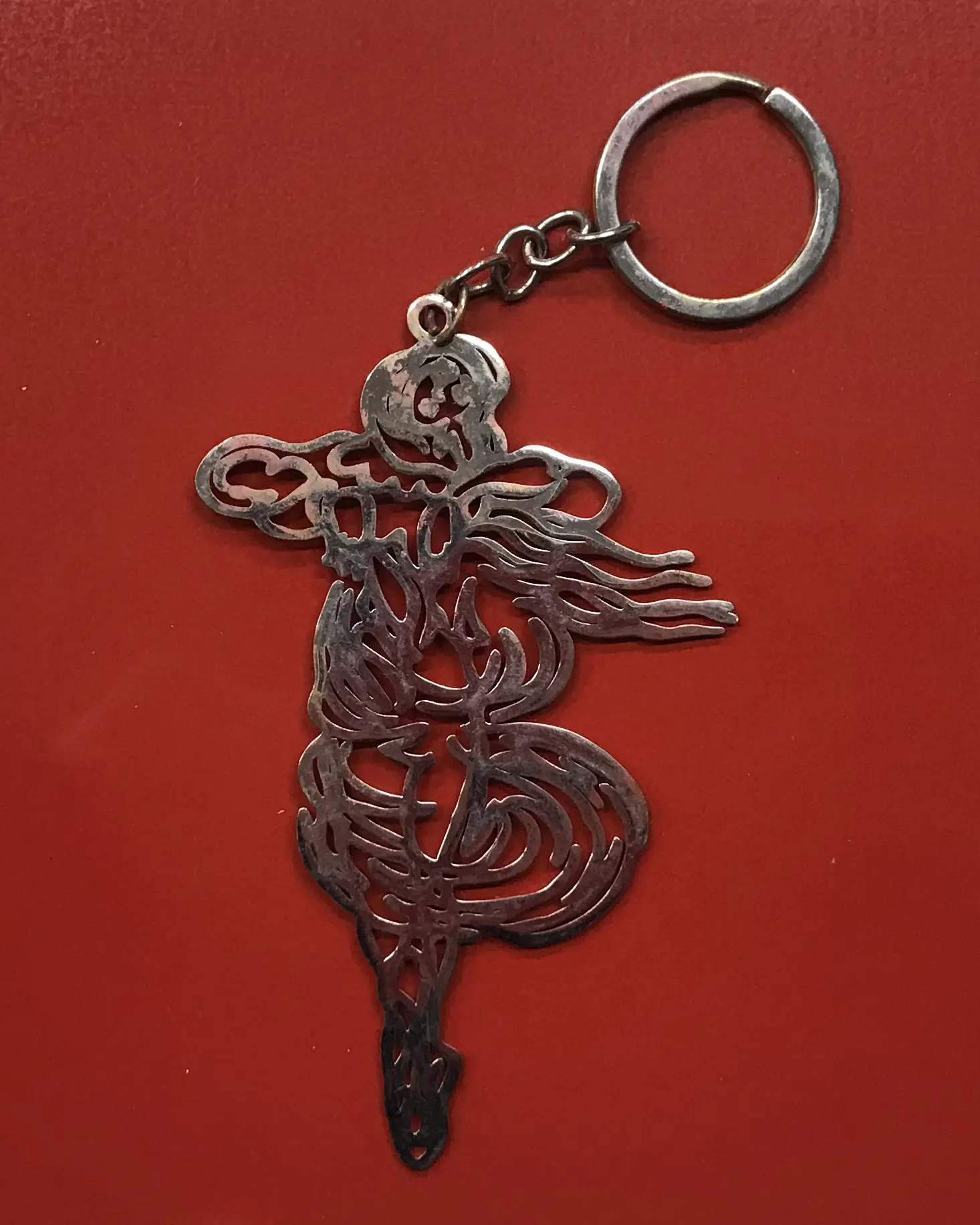

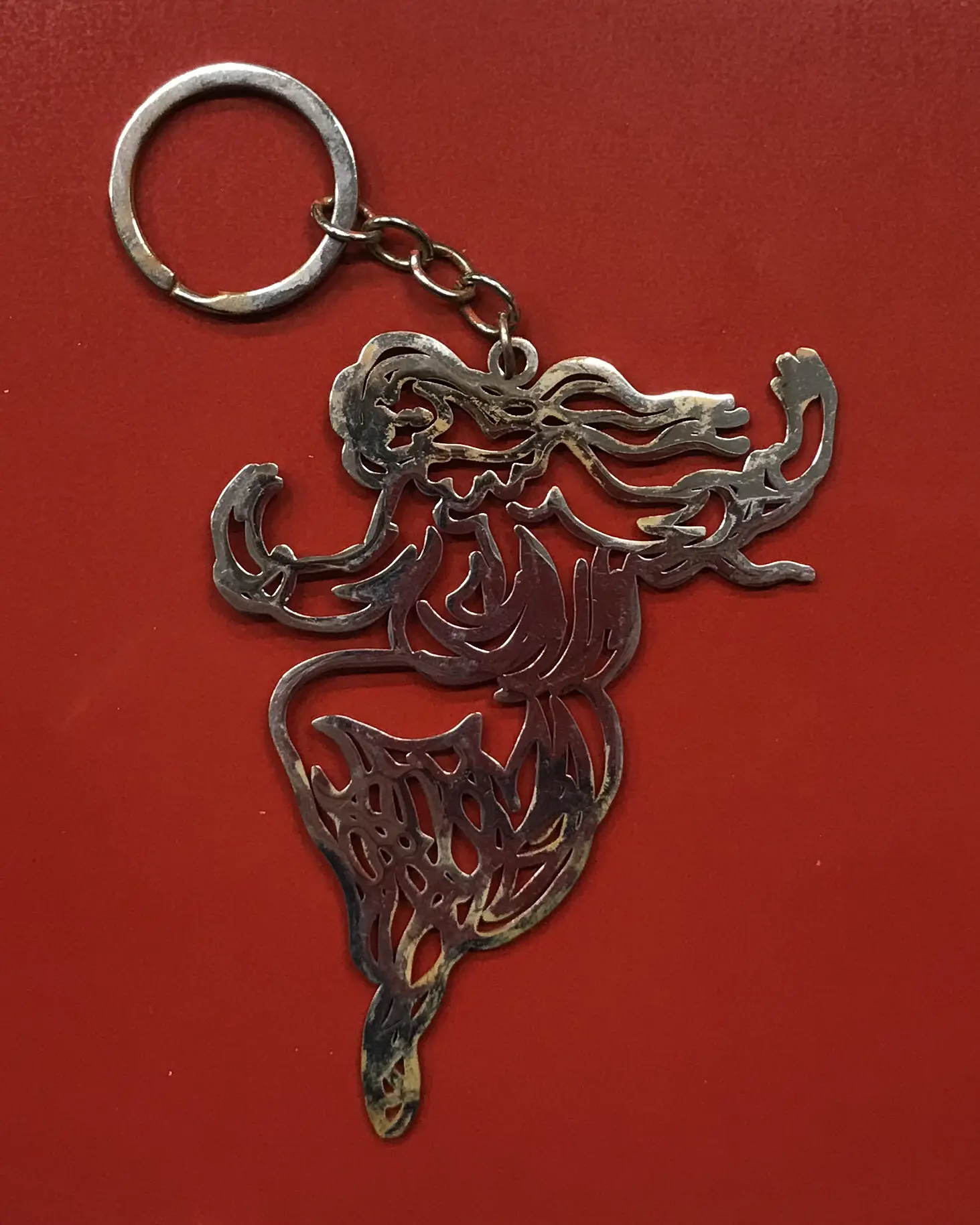

Le cercle est une chorégraphie pour voitures et musiciennes, présentée dans un stationnement de Laval. Sept conductrices au volant de véhicules rouges dessinent des cercles sur l’asphalte, accompagnées par l’interprétation du Sacre du printemps de Stravinsky. L’événement, à la fois spectaculaire et intime, transformait un lieu banal en scène collective où solidarité et puissance féminine se déployaient.